保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 生成AIで描くBX / DXの近未来 【第2回】

生成AIがBX/DXに与えるインパクトと、その近未来について考察する第2回目となる。1回目では普及の段階と考慮しなければいけない点について述べた。今回は企業での生成AIの実装の例を前述した三つの段階に沿って見てみよう。

普及の段階

第1回目で生成AIは以下のような三つの普及段階をたどるであろうと予想した。第1段階(2023~2026年:実験と準備)、第2段階(2026~2030年:確信を持って実装)、第3段階(2030~2034年:コラボレーションへの進化)。

現在は明らかに第1段階にあるわけだが、企業ではどのような実装がされているのであろうか。

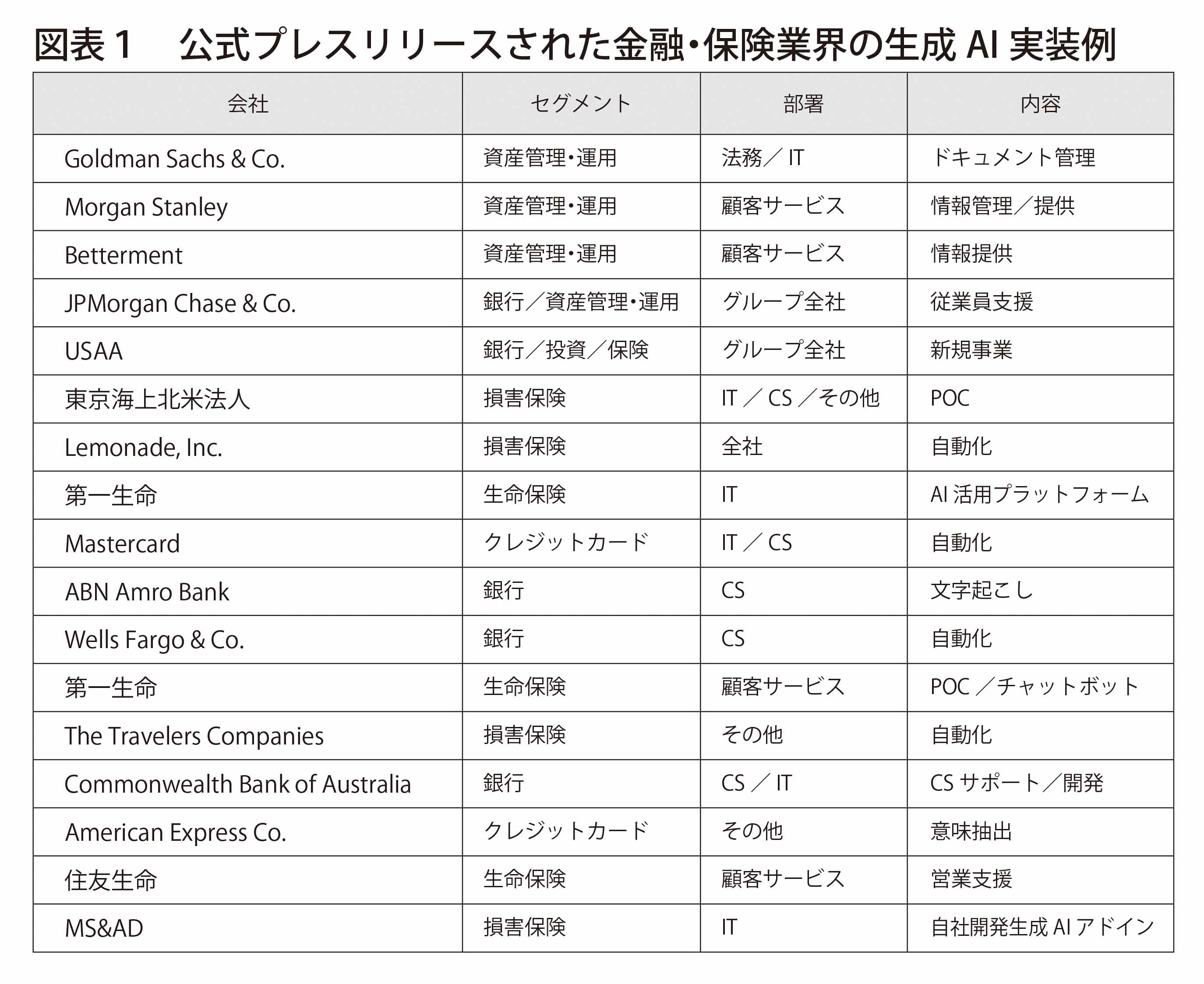

図表1を見てみると、世界と日本についての抜粋となるが、ほとんどがある生成AIツールを導入するというような単独の導入となっているのが分かる。支援系の実装がほとんどで、顧客サービスにおける生成AIツールの導入も広義の意味ではお客さまの支援系と言うことができる。意欲的なところでは、MS&ADのように自社開発の生成AIアドインをオフィス製品に組み込んだところであろう。ただしこれも単体の実装の域を超えてはいない。

では、いまだ発展段階にある生成AI技術であるが、第2段階、第3段階と進んでいく中で現在見えている形はどういったものだろうか。

現時点では、マルチエージェントAIになるのではないか、ということである。一つの生成AIのプログラムをAIエージェントとすると、このAIエージェントがたくさんあり、それらがお互いに情報交換をしながら自らの目的、また全体としての目的を達成していく形だ(図表2)。

マルチエージェントAIのコンセプト

マルチエージェントAIの価値を十分に理解するためには、システムとその個々のコンポーネントがどのように機能するかを理解することが不可欠である。

上述したように、あるAIエージェントとは、モジュール、機能、サービス、またはデータベースをラップした生成AI LLMであり、ChatGPTのようなツールと同じように、人々が自然言語でその機能と対話することを可能にする(図表2左枠)。

マルチエージェント・アーキテクチャは拡張可能であるため、システムはユーザーの要求に対応するログを含むように進化することができる。システムは意図を理解し、自然言語で各ステップを記述することができるため、この機能はエージェントが何をしたのか、なぜそれをしたのかを記録することができる。この付加機能によりこれまで課題であったAIの透明性を確保することができ、システムとしての信頼性向上が可能となる。

また、セーフガード・エージェントと呼ばれるAIエージェントを定義し、別のAIエージェントの行動を監視させることで、エージェントの行動にセーフガードを導入することを可能にする。このエージェントはモデレーターとして機能し、ポリシーや標準に違反した場合にフラグを立て、人間に通知する。エージェントはまた、対応が起こらないようにすることもできる。

二つのエージェントを互いに交信させる場合でも、自然言語を使用しているため、透明性を維持することができる。

このような形でいつの間にか、企業のソフトウェアやアプリケーション全体が、「エージェント化」されていくことになる(図表2右枠)。