■第1段階(2023~2026年:実験と準備)

この期間は企業がビジネスモデルとオペレーションモデルの抜本的な見直しに着手し、従業員との信頼関係を構築し、社会全体の受け入れと歩調を合わせるための重要な時期となる。

今日のわれわれはこの段階にいるわけだが、実験(POC等)や慎重な初期導入が行われているはずだ。企業は管理可能な範囲で、リスクの低いタスクに暫定的に生成AIを導入している。例えば、画像作成、レポートやメールのテキスト生成、開発者向けのコード提案などがこれにあたる。

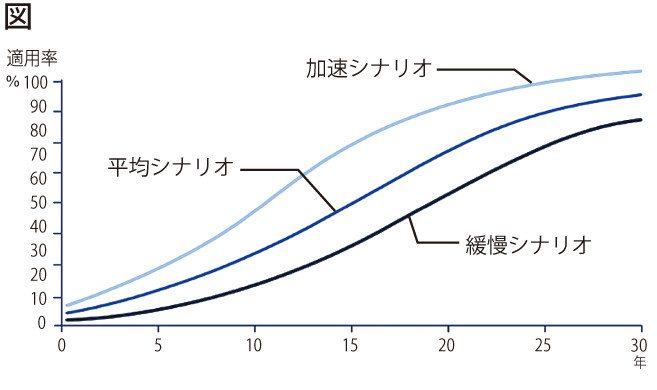

当社の最も楽観的なシナリオでは、この期間におけるビジネスでの採用率は13%にとどまると予測しているが、この段階の重要性を過小評価してはならない。強固な基盤があってこそ、企業は生産性を向上させ、今後数十年にわたって市場をリードしていくことができる。

■第2段階(2026~2030年:確信を持って実装)

この段階では、幅広い職種/業務において生成AIの役割が大幅に拡大し、導入が加速すると予想される。当社の最も楽観的な予測では、わずか4年の間に導入率が13%から31%へと急増すると見込んでいる。例えば、過去の例で規制の厳しい業界への基幹ソフトウエアの段階的な浸透などを振り返ると、「規制の明確化(現在ではまだ寄せ集めのような生成AIへの規制)」「新たな業務に必要なスキルへの転換」「強い需要」「新たなテクノロジーがビジネス上の課題を解決する方法に対する理解の向上」などにより、導入率が伸びると予想できる。

生成AIは単なるタスクの自動化を超えて、ビジネス変革戦略の中核を担うようになる。先見性のある企業は、強固な技術インフラと、単に受け入れるだけでなく、継続的なイノベーションを奨励する企業文化を構築していると思われる。また、この段階でほとんどの職種/業務が大規模な影響を受けると思われる。

■第3段階(2030~2034年:コラボレーションへの進化)

この段階では、企業内の職種のどれが生成AIによって完全に自動化され、業務のどれがアシスト可能か、が明確になっている可能性が高い。最も楽観的な予測では、46%の企業がこのテクノロジーを本格的に導入し、生成AIと意思決定者の新たなパートナーシップ時代が幕を開けると予想している。

生成AIは単なる補助ツールではなく、より繊細な分析と戦略的洞察を提供するパートナーとなる。第1段階から推進してきたビジネス変革の中の組織的変革により、生成AIを実装した業務システムは、現代のビジネス環境の複雑性をナビゲートするために、人間のリーダーと協力しながら、高度な意思決定に有意義な貢献をすることができるようになる。

生成AIが成熟を続けるにつれ、その導入はさらに加速していく。従来は人間の直感と経験の専売特許であった役割を支援するであろう。

生成AIへの懸念を払拭する

これまでも企業内に新しい仕組みや新しいテクノロジーを導入することは、一過程として従業員を混乱させ、ある程度の不信感を生んできた。しかしながら生成AIほど恐怖と疑念を招いたテクノロジーはこれまでにない。それがテクノロジーのブラックボックス的な仕組みなのか、バイアスやエラーの可能性なのかは別として、現時点での生成AIは単純に広くは信頼されていない。

生成AIに対する信頼を高めるには、このテクノロジーが企業とその従業員、またビジネスそのものに及ぼす悪影響を緩和するための透明性のある施策が求められる。企業は、生成AIシステムの開発と導入方法について透明性を確保しなければならない。この透明性は、生成AIの意思決定がどのように行われるか、そしてその結果がビジネスのより広範な目標や顧客にどのように役立つかを具体的に示すものでなければならない。

生成AIシステムの意思決定やアウトプットに対する信頼性を確立する方法は数多くある。例えば、モデルが意思決定を行う際に使用したデータに可視性を持たせることで、信頼性指標をアプリケーションに組み込むことができる。さらに、システムが意思決定自体の信頼度を評価することも可能だ。これらのシステムの設計が成熟するにつれ、その内部構造はより明らかになり、AIが生成したコンテンツや意思決定に対する全体的な信頼性は高まるだろう。

革新か停滞か

生成AIをビジネス環境に統合することは、職務内容の変化と避けられない再編をもたらし、適応力と継続的な学習の必要性を浮き彫りにすることになる。しかし、従業員の働き方への不安を軽視したり無視したりすべきではない。この懸念に対処することは、企業と従業員の間の信頼を育むために極めて重要であり、積極的かつ強固な対策が必要とされる。

こういった不安に対処するために、どの企業もこれまでにないレベルで次世代のスキル習得プログラムを展開する力を持つ必要が出てくる。これらのプログラムは、これまでのように従業員の仕事に戦術的にオプションとして追加するのではなく、仕事/業務の一部として不可欠なものとしなければならない。

再教育プログラムにはさまざまな形態が考えられる。企業が高等教育機関と提携し、特定のスキル分野のカリキュラムを継続的に刷新するケースや、規制当局、業界団体等を動かし、横断的な共有の「アカデミー」システムを構築するケースも考えられる。

再教育プログラムが充実しているほど、競争優位性とブランド評価の指標となり、有能な人材の獲得と維持につながるであろうことは論を待たない。企業の地位にとって非常に重要なものとなり、投資や成果が企業の統合報告書で強調されるなど、株主の監視対象となる可能性もある。

また、生成AIがもたらす広範な社会経済的影響に逆らうのではなく、それと協調する企業として、自社のブランド力を強化することもできる。生成AIとはそれほどのテクノロジーなのだ。

従業員も変わらなければいけないが、経営陣はもっと変わらなければいけない。経営陣が生成AIの影響を「理解」し、企業がこの変化の大波に備えられるかが重要となる。企業は、このテクノロジーが自社のビジネスや事業そのものをどのように変えるかを十分に考える必要がある。四半期ごとの思考に終始するのではなく、10年後の事業運営や価値創造のあり方を再考する必要があるのではないだろうか。ビジネスモデル、オペレーションモデル、業務効率の改善ロードマップ、それらを支える職種/業務、スキルセット、そのスキルセットを獲得するために必要な教育プログラムや雇用のロードマップなど、考察するポイントは多岐に及ぶ。さらに、新たな収益源、製品やサービスのイノベーションなどを考え始めると、これはもはやビジネスの再定義と言えるかもしれない。

極端な例だが、銀行セクターのインフラサービス企業は、グローバル金融の基盤を提供することよりも、顧客の大規模言語モデルへのデータアクセスを可能にするインフラの方が収益性に優れると判断するかもしれない。このような進化には、新しいテクノロジーの段階的な導入と、ビジネス慣行、企業/組織構造、そして仕事そのものの本質についての根本的な再考の両方が必要となると考えられる。

成功を収める企業は、生成AIでの変革の可能性を理解し、それを戦略計画の中心的な柱としていることを全ての利害関係者に明確に示す企業となるであろう。

次回第2回では、保険会社での生成AIの実装の例を前述した三つの段階に沿って見てみよう。