保険業界の羅針盤 - 未来の働き方 - 保険会社のシステム投資とその優先順位

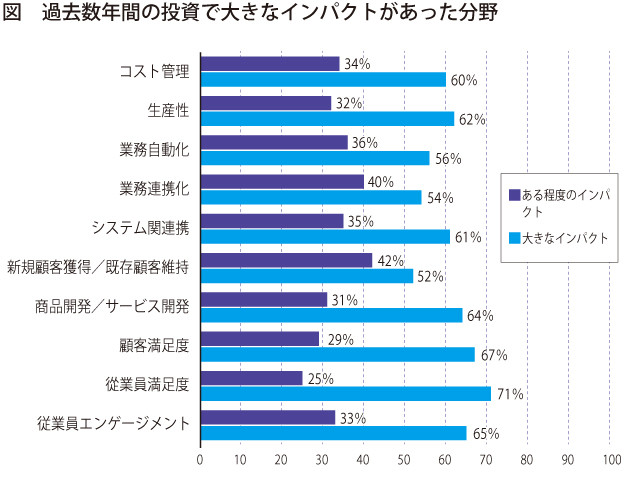

大部分の保険会社はパンデミック以前からデジタルへの投資を積極的に行っており、現時点ではそれらの投資から戦略的なビジネス価値を創出すべき段階へと至っている。しかし同時に日本を含む先進国の保険会社は、その歴史の長さからメインフレームなどの古い技術が多々残り、そういった技術的負債を持たない新規参入組に対しての競争に苦戦している。消費者は複雑な保険商品の購入体験やサービス体験を、スマートフォンなどのデジタル製品を購入する際と同等のレベルで求めている。こういったマーケットの変化とマクロ経済の不確実性により、その未来はより不透明になってきていると言えるであろう。ここでは保険会社が未来に備える方法と取り組むべき課題に触れながら、投資すべき分野について考察してみる。

「データ」に対する投資継続の必要性

保険会社は商品開発やサービス設計にデータを用いてきた。本来データの扱いは得意分野と言える。一方で例えば顧客体験向上など、これまでと異なる種類のデータを扱う必要がある新分野に関しては発展途上ではないだろうか。システムやリスクエンジンを通過する膨大な量のデータを処理し、差別化につながるインサイトを得るために、ビッグデータ分析やクラウド技術の利用がますます促進されるであろう。これらの二つの技術を活用している保険会社のほぼ7割が、それらから大きな価値を得ている、もしくは得るであろう、と考えている。ただ、「ビッグデータ分析」と一言で括っているが、分析するデータの種類やその結果としてのインサイトを適用する分野によって、そのデータ収集・分析・インサイト実装方法は全く異なる。それぞれの分野の専門性と経験が求められるため、これまでの人材で対応することは難しいであろう。新たなパートナーシップの構築やリスキリングへの投資がより重要となる。

ここでデータ関連投資に関わる四つの考慮点を挙げておきたい。

▽データの使用許諾:これまでと異なるデータを扱うということは、消費者から(契約者からだけではなく)新しいデータを入手することを意味する。プライバシーとデータ保護を担保するために規制当局も重要視している。

▽データの収集プラットフォーム:テクノロジーの進展に伴い急速に進化している。例えば自動車保険で契約者の運転行動を保険商品に反映する場合、運転行動データの収集には、以前は専用のIoT機器が用いられていたり検討されていたりした。しかし、現在ではスマートフォンからそのデータを収集することが主流となっている。個人向け自動車保険からオンラインで監視できる再生可能エネルギー技術まで、その本質は急速に変化している。

▽データの規制:新たに浮上するであろう規制のシナリオは、保険会社が直面するコンプライアンス要件に大きな圧力をかけることは疑いがない。こういった要件とは、例えばデータセキュリティ、消費者保護、気候変動および環境への影響などが考えられる。こういった規制に素早く対応できるシステム基盤を構築しておくことが重要となる。

▽意思決定へのデータ活用:上記3点とは視点が異なるが、会社や部門としての意思決定を行う情報系システムは他業界に比べてデータを利用しきれていないように見受けられる。大半の保険会社は、豊富なデータを活用するための包括的なデータ戦略をまだ持っておらず、意思決定プロセスにデータを活用している保険会社は3分の1にも満たないという統計結果もある。